這是高布人給我們帶來的一篇關于云計算的思考,從“我們得到什么”到“我們提供什么”,再到云端集權的發展和數據挖掘,他為我們展示了一個相對完整的網絡烏托邦形象。

轉播到騰訊微博

云的概念最早見于零六年前的“云計算(Cloud Computing)”,但其內容伴隨著網絡技術的演進已經延伸成為了一個更加廣義的系統性概念。

隨著網絡硬件支持的提升與移動互聯的逐漸成熟,作為云的基礎的分布式處理和網格計算已經變得越來越鮮活。

時下談到的云服務如蘋果的 iCloud、Google、亞馬遜的 Cloud Drive、Windows Live 的 SkyDrive和 Dropbox 都只是在存儲或者音樂服務等方面進行的探索性服務,是對云端的局部技術闡述,舉個不恰當的例子就好比同樣是 3G 網絡,CDMA、WCDMA 和 TD-SCDMA 各自的實現就不一樣。

日前與朋友探討云存儲的話題,他始終糾結于本地化存儲保障。我問他何以執著至此,答曰:“獨立隔絕的數據安全與隱私保障”。那么如果在云端有這樣一部分空間,通過協議與監管可以提供完美的數據安全與隱私保障,同時滿足你隨時存取管理編輯查閱的需求,更省去了你維護保管硬件的工作,為什么不呢?反過來講,即使是本地存儲,數據安全有可能只因為一杯傾倒的咖啡而化為烏有;所謂隱私——我們可以回想下不會修電腦的攝影師陳老師的故事……

談論云存儲與本地存儲的隱私安全,那是另一個話題。

天上浮云似白衣,斯須改變如蒼狗——對于云端,用戶不需要了解任何具體細節。所有功能的實現都被高度封裝在云中。而云也無時無刻不伴隨著你。任何時候只要抬起頭,無論是烏云浮云還是地震云,它都在那里(當然未來萬里無云的天氣可不怎么體面,那意味著用戶無法獲得任何網絡接入)。

云的任務是包辦一切,作為普通用戶你甚至不需要知道任何具體的功能列表——“只要交給它就完全沒問題”。屆時 PC(個人計算機)的概念將完全湮滅,作為替代的隨身網絡終端設備,其構成只有一套 IO 設備:一種最自然的人機交互界面。什么存儲器運算器控制器統統封裝在頭頂上的“云”之中。

下面我所討論的內容都建立在“技術水平(目前美國網絡服務商提供的 1Gbps 帶寬接入服務已經讓我們聽到了云端時代的序曲)與道德水準(只有當我信任大部分網絡用戶與服務商是遵守秩序的,我利用 OAUTH 授權第三方服務時心情才是平靜的)完全支持”的前提之下。

我們從云端得到什么?

一切資源。

從書籍音樂電影等數據資源乃至一切信息服務,再到存儲空間和運算處理能力,從技術上保證一切的供應。當然,費用——那也是另一個話題。

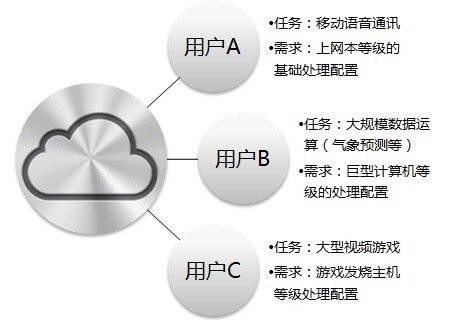

我正在旅途中與友人進行語音通信,云端分配給我的運算處理資源可能很小;到達目的地開始正式工作——大規模的數據運算(如氣象預測)——我從云端請求到媲美巨型計算機的處理能力與大型磁盤陣列級的存儲空間;工作結束,業余時間我開始全交互的影音互動娛樂,我得到的資源配給降回足以支持復雜圖形的運算與數據緩存。而這段過程我對“硬件配置”的細節并不獲知并且毫不關心,我所獲得的使用體驗只是單純的“它可以流暢解決我的所有需求”。另外的那些數據資源、應用程式也統統由云端推送。

以往在 DIY 兼容機時常遇到的諸如“十二核 3.3GHz 的 Mac Pro 給我用作網頁瀏覽會不會有點浪費?”、“給我做大場景高光照幀序列渲染的機器竟然只集成 ATI Radeon HD4250 顯示核心?”之類的問題將不再成為問題。

轉播到騰訊微博

這些數據資源與運算處理資源的保存與維護在哪進行?也許在硅谷的某個巨型運算處理中心、某個磁盤陣列維護中心;也許在西藏的邱鳴谷;也許在滿是機械章魚把守的 Matrix 總部……

Who cares !

我們能向云端提供什么?

除了使用費用,還有一切個人信息。

當然是在自覺自愿的前提下提供并授權——我確認我的個人信息不會被濫用。而提供本身并不代表用戶需要填寫大量問卷與表格,用戶不需要改變任何使用習慣,信息采集的工作完全交給IO終端的各種感應元件:比如麥克風、陀螺儀、電子羅盤、GPS、攝像頭、溫度計等等等等,當然用戶的各種操作使用習慣等等也可在信息提供范疇之內。

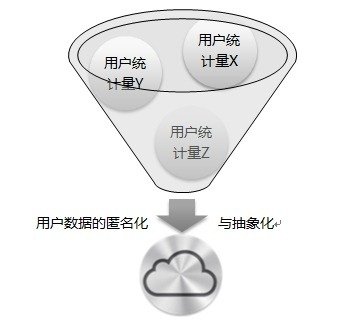

在云端數據庫的視角看來,我的從打開某應用后腎上腺素變化情況到性伴侶數量等可能被各種感應器捕捉記錄的生活細節只不過是匿名的模型化的微觀數據元。這些數據源被分類歸入不同專業領域的數據庫供給這些專業領域的研究調用——社會學需要的各種宏觀統計數據、醫學研究中各種習慣變量的采集與身體應激性指標的變化、甚至是某項個人能力的標準量化信息都可以從這個龐大且實時更新的數據庫中取得。

這些相比目前學術研究樣本更具備全面、實時、精確等特點的數據對各科學門類發展的推動是確切無疑的。甚至于新的顛覆性學科,比如阿西莫夫描述過的“心理史學”,也極有可能隨之產生……

轉播到騰訊微博

One more thing …

作為普通用戶,什么科學研究的進步和我一點相干也沒有。想要等那些最新技術成果改變我的生活,恐怕鄰居家姑娘的女兒都要出嫁了……

“心理史學?壓根兒沒聽過。”

除了海量的數據資源和運算處理資源,用戶還能得到什么呢?云端還有什么商業價值么?上文中提到的個人信息的提供,在大部分情況下是與用戶的真實身份相分離的。這些匿名信息只作為數據全集中的一個統計量,一經上傳便不會與用戶個人產生任何聯系。

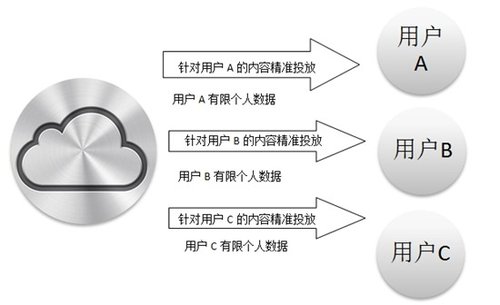

如果用戶進一步開放授權,使某些內容提供商(類似于時下的無覓網)可以獲取部分包含用戶使用習慣、興趣愛好與消費水平等的信息,基于這些個人信息內容提供商便可做到精準的定制化內容推送服務。這意味著用戶付出部分個人信息為代價,得到更加優質更加切合個人品味格調的新聞電影游戲音樂等等,省去了以往篩選剔除無聊與不感興趣內容的維護工作。當然這些內容也包含一定量的廣告,但興許你根本沒有意識到自己正在接受的廣告。因為當用戶產生了某方面的購買需求后,該類別的廣告對于此用戶即成為了有效信息,可以滿足此用戶的購買需求,幫助用戶更輕松透明的了解與比較購買對象。

轉播到騰訊微博

到這里,有否覺得云端的輪廓漸漸清晰明朗起來——用戶在自覺并且自愿的前提下授權與提供盡可能多的信息作為數據用于學術研究與商業投放,并在使用時獲取滿足當前任務的一切數據資源與運算資源——活脫脫一個各盡所能、各取所需的共產主義網絡。當然我還是要重申上文的前提,那就是技術水平與道德水準完全支持。

為何要反復強調道德水準?因為這個前提是區別技術烏托邦與網絡獨裁的界限。

覺得有些危言聳聽?我們常說在當下的信息時代,掌握愈多信息就掌握了愈多資源,而相對的“秘密”也成為了信息時代最寶貴的財富。當我們對那樣一個云端產生依賴以后,掌握數據庫最高權限的 Administrator 就相當于擁有了無上的權力——應該為這個赤裸的群體提供服務還是進行專制統治?華盛頓將軍興許會選擇前者;而換做袁世凱一定會倒向后者——這并不是單純的權利監管問題,而且是一個群體的民主觀念與道德水準的問題。

電影 Matrix 中母體對人類的奴役就是建立在技術依賴的基礎之上的。而在現實中,像 Google、Facebook 這樣的網絡帝國也完全有能力在未來成為母體一樣的獨裁寡頭。但就發展趨勢而言我并不擔心這種事情,就像我有信心自己在 Gmail 或 Facebook 上的信息不會被濫用一般。

總結一下,對權力的監督管理的增長一定要先于權利本身的增長。而面對新的權利(產生于新的技術生態下的權利),具體的監管方式的制定與實施無疑對人提出了更高的文化自覺與道德自律的要求。多余的討論其實可以歸結為一個經典命題:“兵器能殺人也能救人”;究竟該怎樣利用云端去服務人類的未來生活,而不是使之成為另一個獨裁寡頭的統治工具,這理應也是另一個話題——另一個龐大且更值得討論的話題。(原文鏈接:ifanr.com/45684 |